醤油の知識

大久保醸造での高橋邦弘さんの蕎麦会

ものづくりの哲学。大久保さんと翁達磨の高橋さん

ものづくりの哲学。そんな言葉を思い浮かべると、長野県・大久保醸造の大久保さんの姿が浮かびます。「おれはね、高価なものを食べたいわけじゃないんだよ。そのもの“ずばり”を食べたいんだ」。大久保さんがよく口にする言葉です。たとえば旬の素材だったり、それ自体をとことん追求したようなもの。本質をまっすぐに捉えた“そのもの”を求めているのです。

だからこそ、大久保さんが使う原材料、たとえば大豆や梅について話すときには、必ずと言っていいほど生産者の名前が登場します。「〇〇さんは、本当によい仕事をするよ」。その言葉には、大久保さんが心から信頼を寄せる証が込められています。そして、彼が信頼を寄せる生産者に共通するのは、基本に忠実であること。あるいは、誰も思いつかないような手法を編み出す創造性を持ちつつも、それを声高に語らず、ただ“没頭”している姿勢です。

先日、大久保さんが蕎麦会を主催されました。蕎麦を打ったのは、「そば打ちの神様」と称される高橋邦弘さん。大分県から多くのお弟子さんを伴い、長野県までいらっしゃっていました。

高橋さんは、東京で「翁達磨」という繁盛店を築いた後、山梨、広島と山間部へと拠点を移し、蕎麦づくりを続けてこられました。自然と調和する場所でこそ、本物が生まれる。そして「打つ人の“心”がそばに現れる」との考えのもと、山や水の清らかな土地で、自らの心と静かに向き合いながら蕎麦を打つことを理想としておられるそうです。

たとえば、心が乱れていれば、水回しもうまくいかない。だからこそ精神を整え、そばと真摯に向き合う。都市を離れ、自然の中へと移ってきたのも、その哲学の実践の一つです。そして、その流儀を学んだ多くのお弟子さんが全国で活躍し、「翁」「達磨」「○○翁」といった屋号の蕎麦店の多くが、高橋さんの流れを受け継いでいます。

そんな高橋さんと大久保さんは、50年来の交流があります。今回の蕎麦会は、これまで何度も開催してきた中で「最後の蕎麦会」。そして高橋さんご自身にとっても、「遠征をする最後の蕎麦会」と宣言された場でもありました。おふたりの姿には、どこか通じるものがある。そんな思いを抱きながら、そばをすすっていました。

醤油の知識ランキング

醤油の種類

-

素材を活かすNo.1選手

白醤油

淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。料理好きな方に高い人気。お吸い物や茶碗蒸しなどに。

詳細 -

美しき京料理に必須

淡口醤油

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。素材の彩りや出汁を活かしたい料理に。塩やレモン代わりにかけても。

詳細 -

甘みをつけた地醤油

甘口醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根ざした醤油。

詳細 -

幅広く使える万能醤油

濃口醤油

一般的な醤油で流通量の8割はこれ。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産。

詳細 -

濃厚なうま味とコク

再仕込醤油

熟成期間の長い濃厚な醤油。味と香りのバランスがよく、刺身やステーキにまずお試しいただきたい。

詳細 -

濃厚さとうま味はNo.1

溜醤油

大豆を多く、仕込水を少なくし、うま味を凝縮。ハマる方はとことん好きになっていただける醤油。

詳細

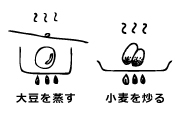

醤油のつくり方

-

1

原料処理

カチカチの材料をほくほくにしたり、溶かすことで、菌が材料を醸し、美味しさに変化しやすいようにします。

詳細

詳細 -

2

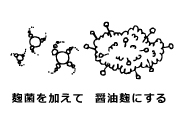

麹づくり

醤油づくりで一番重要視されている工程です。種麹を原材料に混ぜて、麹菌を繁殖させることで酵素を生み出します。

詳細

詳細 -

3

塩水

麹に塩水を加えて諸味をつくります。塩分濃度を高めることで雑菌から守り長い発酵熟成の時を迎えます。

詳細

詳細 -

4

諸味

ゆっくりと乳酸菌や酵母菌が大豆や小麦を醸します。どろどろの味噌のような状態で、半年~三年の時を過ごします。

詳細

詳細 -

5

圧搾・火入れ

諸味を布に入れて、圧力をかけて圧搾し、火入れとろ過をします。殺菌と香りを引き立てる火入れも技術が必要です。

詳細

詳細 -

6

完成

ビン詰めされてラベルを貼ってようやく完成。長いものだと原料処理から二~三年かけて醤油になります。

詳細

詳細