醤油の知識

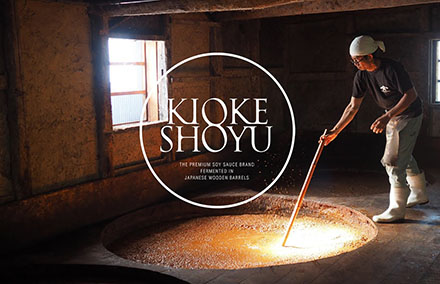

木桶醤油の世界へようこそ(木桶醤油の概要まとめ)

① 木桶が生きている。だから、醤油も生きている。

和食の土台をつくる調味料。そのなかでも、木桶で発酵・熟成させた「木桶仕込み醤油」は、日本の気候風土と職人の技術、時間の積み重ねがつくり出す、まさに“生きた味”です。

使われる木桶は、100年以上使い続けられる杉材の容器。表面にすみついた微生物が、蔵元ごとの独自の風味を醸し出します。かつては当たり前だった木桶仕込み。今、その文化が、静かに、けれど確かに、再び動き出しています。

② 木桶醤油とは?

木桶で発酵熟成させた醤油のことを、「木桶仕込み醤油」といいます。江戸時代までは、醤油・味噌・酢・酒など、和食を支える調味料のほとんどが木桶でつくられていました。しかし、高度経済成長期以降、「費用対効果」の観点からステンレスやプラスチックタンクへと移行が進み、2010年頃には木桶で仕込まれる醤油は、国内流通全体のわずか1%程度まで減少していました。

ただ、近年、木桶醤油が再び注目されるようになってきました。木桶醤油の特徴は、木桶にすみつく微生物の多様性による個性的な味わい。同じ原材料で仕込みをしても、蔵ごとに異なる風味や味わいは、クラフトビールがそうであるように、木桶仕込みでしか出せない味です。蔵元ごとの個性、自然との調和…。そんな価値が見直されてきています。

そのため、過去に使っていた木桶を復活させたり、新規で木桶を導入したりと、特に若手の醸造家を中心に木桶仕込みの生産量が増えています。多様性と創造性の象徴として盛り上がりを見せているようにも感じます。

③ 木桶仕込みの4つの魅力

醤油をつくる木桶は高さ2~3m、直径2~4mほどで、100年以上使うことができます。そして、木材の表面の微細な構造に微生物がすみつき、独特の生態系をつくりあげています。

これが木桶の最大の特徴で、百年を超える歴史の積み重ねや気候風土に応じてオリジナルな微生物の個性が、その蔵元にしか出せない風味や味わいを醸しています。

木桶は鉄釘や接着剤を使わずに自然の素材でつくられた容器です。発酵環境は、人工的な温度コントロールではなく、四季の温度変化による「天然醸造」。

寒い時期に仕込み作業が行われ、夏にはぷくぷくと発酵がはじまります。春夏秋冬によって、湿気が多ければ吸収し、寒い時には保温する。木桶はその表情を変えながら醤油に適した環境をつくります。

木桶の寿命は100年~150年といわれ、何世代に渡って使い続けられています。現役で活躍している桶の多くが明治~昭和の初期につくられたもので、その木桶を有する醤油蔵はさらに長い歴史を刻んでいます。

木桶の素材は杉であることが多く、その育成には数十年を要します。さらに、奈良県の吉野杉のような良質な材木の育成には、山づくりから行う必要があり、そう考えると数百年に渡る先人たちの積み重ねがあることが分かります。

日々、異なる表情を見せる諸味。その年によって出来栄えも変わります。「いつも違うから、いつも心配…」「木桶を信じて任せています!」「手はかかるけど、その分、楽しい」と蔵人の接し方は様々。

繊細な蔵人は手をかける頻度が多くなり、大胆な蔵人は新たな製法に果敢にチャレンジをする。醤油の味わいは蔵人の性格に似てくると言われています。ただ、共通するのは自分たちがおいしいと感じる醤油をつくること。より個性を活かすために木桶が見直されています。

④ 「木桶職人復活プロジェクト」と、目指す未来

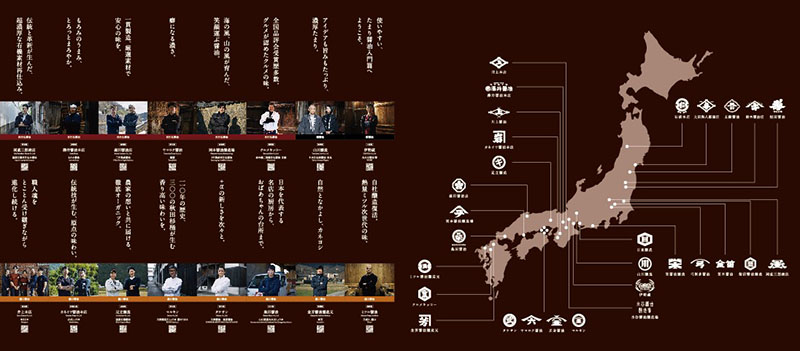

現在、日本で稼働している木桶の多くは戦前につくられたもの。長く新桶がつくられない時代が続き、職人もほぼ消滅状態でした。2012年、ヤマロク醤油の五代目・山本康夫の呼びかけから「木桶職人復活プロジェクト」が始動。食品メーカーや流通業者、大工、料理人などが毎年1月に小豆島に集い、新桶づくりに取り組んでいます。

2013年にわずか10人で始まったこの取り組みは、今では600人規模にまで拡大。その中には海外からの参加者も増え、2024年は20組を超えるエントリーがありました。また、渋谷ヒカリエでのトークイベントや阪神百貨店での催事なども開催され、木桶の可能性を一般消費者へも伝える場となっています。

木桶醤油を伝えて、木桶醤油を使いたいという人を増やす。その結果として、木桶が増えて、さらには、木桶をつくる職人が増えていく。そんな循環を目指して、木桶仕込みをしているメーカーが連携しています。本来であれば競合にあたる面々。小豆島に集まり、同じ方向を向けるというのは、共に大工仕事をして、大宴会をして、という時間を共有しているが故だと感じています。

流通量わずか1%の市場を、奪い合うのではなく、皆で2%へと育てていく。今では、醤油メーカー60社以上が参加し、木桶醤油の市場そのものを大きくしようと活動しています。足の引っ張り合いの競争ではなく、品質の高めあいで競争をしようという雰囲気が醸されています。これらの取り組みは、2023年には「古典の日文化基金賞」も受賞しました。

(参考情報):*木桶サミットin小豆島 2025年(イベントレポート)

⑤ 若い世代が動かす、木桶の未来

「毎年違う。だからこそ、おもしろい。」木桶仕込みには、答えのない手応えがあります。自然まかせの発酵、微生物の動き、諸味の表情。それに惹かれているのが、「若い蔵人たち」であることも特徴の一つだと感じています。

手間はかかる。失敗もある。でも、自分の手と感覚で仕上げていく面白さは、工業的な仕込みでは得られないものであると若い蔵人たちは話します。

醤油業界全体でみれば、生産量、メーカー数ともに減少傾向にあり、従事者の高年齢化も進んでいます。ところが、木桶仕込みのメーカーに限ってみれば、急速な若返り化が進んでいて、木桶があったから後継者が戻ってきた蔵も少なくありません。

醤油の蔵元は全国に点在しており、かつては横のつながりが希薄でした。しかし近年は、木桶をキーワードに若手蔵人たちが連携することで情報共有も活発化しています。

前述の毎年1月の小豆島・ヤマロク醤油での新桶づくりには、国内外の醤油・味噌・酒の蔵元が参加。他にもイベント等も協力して出展や運営をしています。その結果として、お互いに蔵見学をし合ったり、かつての先人たちが企業秘密と抱え込んでいたことを積極的に共有したり、さらによいものづくりを目指してコミュニケーションを重ねています。

(参考情報):*Foodex2025 木桶醤油(イベントレポート)

⑥ 海外にも届く、木桶の価値

木桶醤油に対する注目は、日本だけのものではありません。クラフト・ローカル・サステナブルといった価値観が重視される時代、木桶仕込みの手間や個性、土地に根ざした発酵文化は、海外の食・醸造のプロたちからも注目を集めています。

2021年から国内で木桶仕込みをする約30社の醤油蔵で「一般社団法人 木桶仕込み醤油輸出促進コンソーシアム」を組織。海外に向けた「KIOKE」の情報発信を共同で行っています。結果、木桶醤油の海外輸出額は、2019年の6,500万円から、2024年には2億円を超える規模へと急増。職人醤油の販売現場でも、「Kioke Soy Sauce」や「Barrel aged」と名指しで購入する外国人の姿も増えています。

2015年のミラノ国際博覧会に展示された木桶がイタリアのクラフトビールメーカー「BALADIN」に運ばれ、18ヶ月熟成させたビールづくりが行われています。これは木桶に触れた創業者・テオムッソ氏の感動から始まった取り組みであり、木桶に興味と尊敬の抱いてくれる外国人が多いことを実感しています。

また、小豆島のヤマロク醤油には年間約5万人の来訪者のうち2割が外国人。その数は日増しに増えています。さらに、麹を含めた発酵に興味を抱く海外の料理人やシェフの影響から、欧米系を中心に、「見る」から「一緒につくる」へと関心のステージが進化しており、蔵元を訪ねて実際に作業に参加したいという声も増えています。

⑦ 木桶とタンク、その違い

木桶とタンク。どちらが良い/悪いという話ではありません。違うのは、「何を目指しているか」です。タンクは、一定の品質で大量に仕込むことができ、温度管理や微生物の添加などがしやすいため、飲食店や食品メーカーにとって、安定した味を求めるうえで不可欠な存在です。一方、木桶は自然の変化に身を任せる醸造方法。仕込み年ごとに違いが出て、そこにしかない味わいが生まれます。

木桶の魅力は、木材にすみついた微生物によって、その蔵元オリジナルの発酵が起こること。「蔵付き酵母」とも呼ばれ、大学の研究機関で“新種の微生物”とされることもあります。まさに、その蔵の土地と歴史が醤油に表れる仕組みです。一方、タンクは毎回洗浄して最初の同じ状況にリセットすることができるため、決まった微生物を適したタイミングで加えることで、品質を均一に保つことができます。

タンクは「平均点をきちんと出すタイプ」、木桶は「ブレるけれど、時に突出した個性を出すタイプ」。どちらも必要で、どちらかだけでは醤油業界は成り立ちません。両方が共存することで、安定と個性、量と質、多様性が保たれていくのです。

(参考情報):*木桶とタンクの違い

⑧ 木桶の魅力を知る

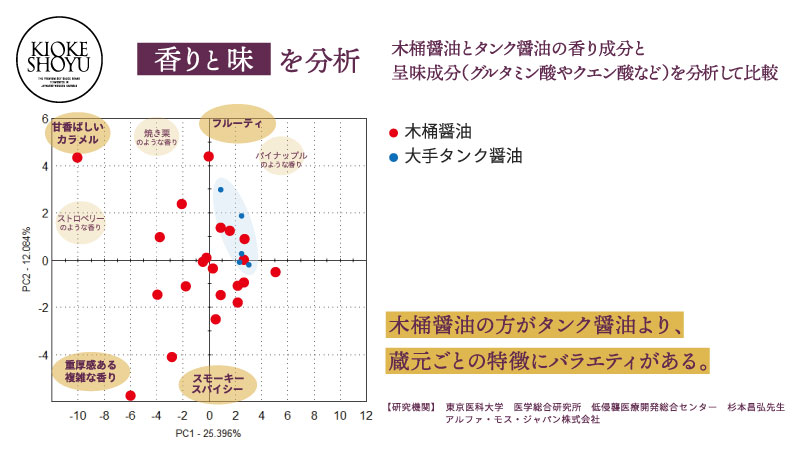

一般社団法人 木桶仕込み醤油輸出促進コンソーシアムによる調査では、木桶醤油の香り成分や味の成分を科学的に分析し、タンク仕込みとの比較を行いました。

分析結果から明らかになったのは、木桶仕込みの醤油は蔵元ごとに香りや味に大きな違いがあり、多様性に富んでいるということです。木桶の中に棲みつく微生物の違いや、蔵の気候・環境が、味の個性として現れているのです。

たとえば、大手メーカーのタンク仕込みの醤油は、醤油らしい香りの成分がバランスよく整っており、言うならば“優等生”。一方、木桶仕込みは、蔵によっては珍しい成分が高く出たり、香りに偏りがあったりと、「個性派ぞろい」のにぎやかなクラスのようです。

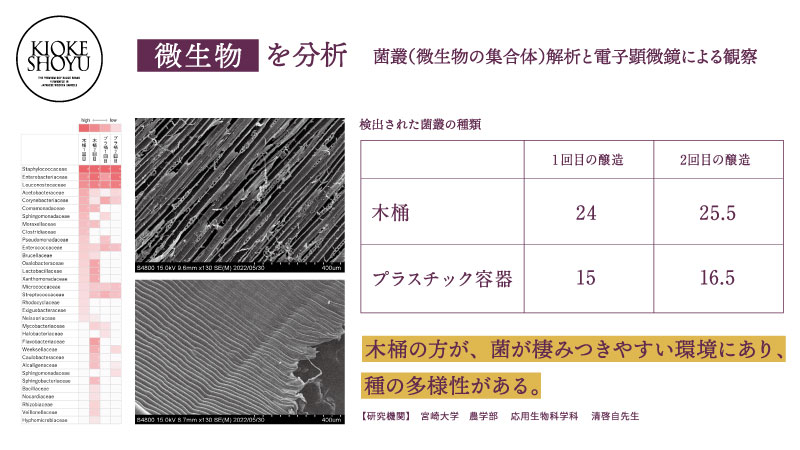

また、木桶とタンクそれぞれの表面に生息する微生物を電子顕微鏡やDNA解析で調べた結果、木桶の方が菌の種類も多く、多様な微生物が共存していることが分かりました。

木材の表面には無数の小さな穴があり、そこに微生物が棲みつくことで、生態系が形成されます。この多様な菌たちが競い合い、時に協力しながら発酵を進めていくことが、木桶仕込みならではの複雑で深い味わいを生み出しています。

まさに、見えない微生物たちが“味の職人”となって、醤油にその蔵の物語を刻んでいるます。

(参考情報):*木桶醤油の特徴を大学の研究機関で分析

⑨ 木桶のつくり方

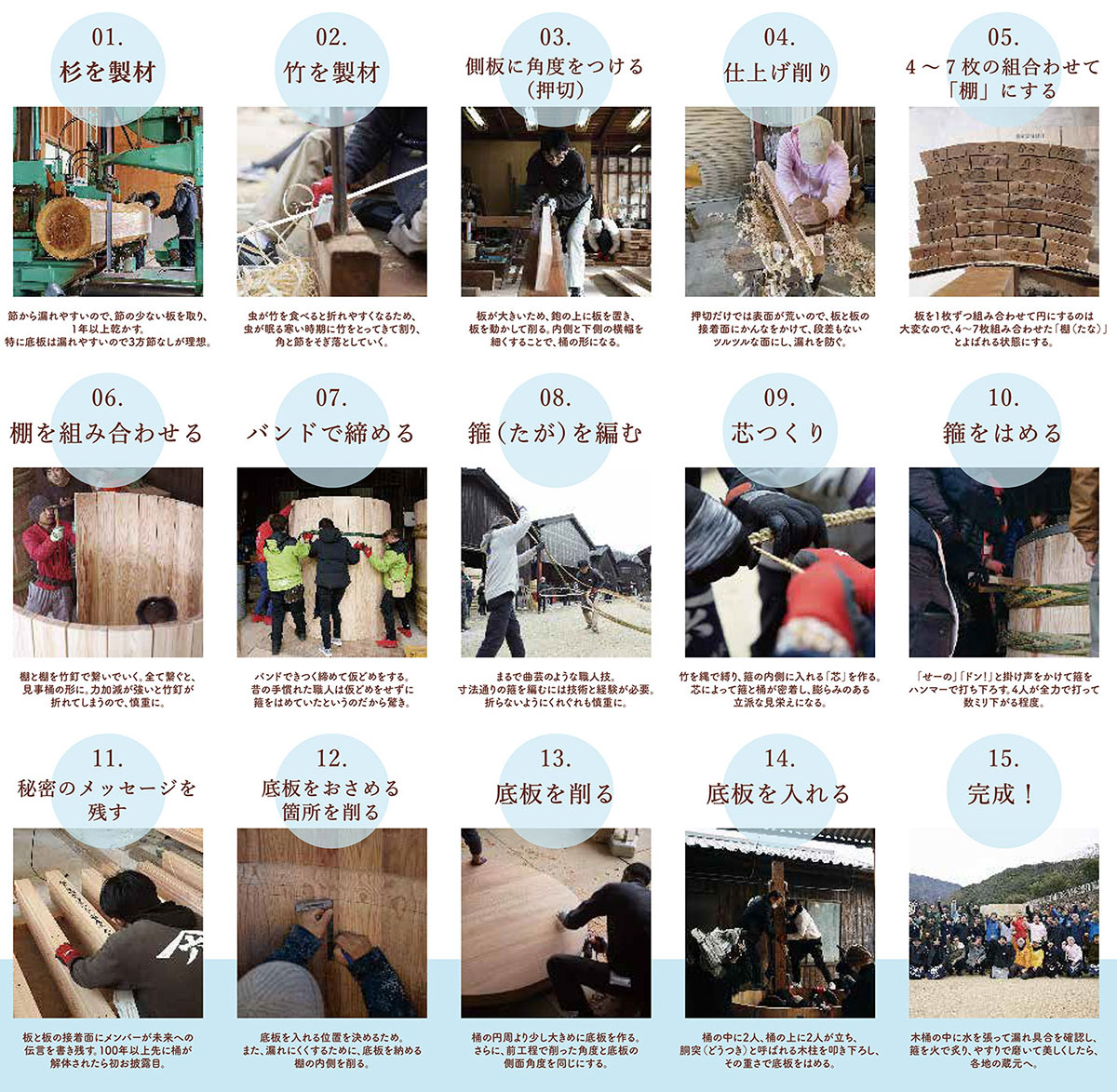

木取りと板削り

木桶の素材は杉。接着剤も鉄釘も使わずに、液体が漏れない容器をつくるため、板を1枚1枚ていねいに削り、角度をつけて円形に組み上げていきます。木目の美しい「甲付板」が使われることもあり、1本の丸太から4枚しか取れない貴重な材料です。

落書き(タイムカプセル)

側板同士の接地面には、100年後への「落書き」を。

桶が解体されたとき、当時の職人名や価格、世相などが現れます。参加者全員で未来へメッセージを刻みます。落書きには「施主の悪口」が書かれていることもあり、思わず笑ってしまうようなエピソードも。

箍(たが)づくり

長さ15mほどの竹を4本使い、円形に編み込む「箍(たが)」。桶の形を保つための要ですが、寸法通りに編むには熟練の技術が求められます。途中で折れてしまえば、最初からやり直し。まさに職人の技の見せどころです。

この工程を競技にした「タガフープ世界選手権」も開催され、テレビやネットでも話題となっています。

底板の精度

桶の底を支える板は「底板」と呼ばれます。木の“痩せ”を見越して、ほんの少しだけ楕円形に仕上げるなど、微細な調整が必要な工程です。竹釘でしっかりと固定され、漏れのない仕組みが築かれます。

組み上げの迫力

箍を叩き入れ、底板を大きな柱で打ち込む迫力のある作業。数人がかりで息を合わせながら、最終的な組み上げに挑みます。桶の内外に人が入り、力と感覚のバランスでつくり上げる姿はまさに“総合芸術”です。

⑩ 「やっぱり、おいしい!」という実感

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録された今、調味料そのものにも注目が集まりつつあります。けれど、私たちが伝えたいのは“過去の遺産”ではなく、“今を生きる文化”としての木桶。木桶で仕込むと、やっぱり、おいしい。その実感を、もっとたくさんの人と分かち合いたいと思っています。

ヤマロク醤油 五代目 山本康夫

⑪ よくある質問(Q&A)

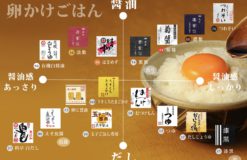

Q. 木桶醤油は家庭でも使えますか?

A. もちろんです。卵かけご飯、冷奴、お刺身など、シンプルな料理ほど木桶醤油の個性が引き立ちます。

Q. 賞味期限は短いですか?

A. 通常の醤油と同程度です。開封後は冷蔵保存をおすすめします。

Q. どこで買えますか?

A. 職人醤油ストア、または取り扱い店舗一覧をご覧ください。最近では百貨店や専門店での催事でも購入できる機会が増えています。職人醤油ストア

⑫ 木桶仕込み醤油を買う・体験する

醤油蔵を訪ねてみる

全国各地に点在する木桶仕込みの蔵元。それぞれが独自の味わいと背景を持っています。蔵見学を受け入れているところもありますので、気になる蔵を訪ねてみてください。

オンラインで購入する

職人醤油ストアや、各蔵元のオンラインショップからも購入可能です。普段の醤油を変えるだけで、料理がぐっと豊かになります。職人醤油ストア

木桶にふれるイベントへ

木桶に関するトークイベントや木桶に触れられる機会が全国で開催されています。東京の渋谷ヒカリエ(d47食堂)や大阪の阪神うめだ本店などで開催されています。詳細はSNSや公式ページにてご案内しています。

海外向けの木桶サイト

https://kioke.jp/

木桶醤油のInstagram

https://www.instagram.com/kioke_shoyu/

醤油の知識ランキング

まだデータがありません。

醤油の種類

-

素材を活かすNo.1選手

白醤油

淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。料理好きな方に高い人気。お吸い物や茶碗蒸しなどに。

詳細 -

美しき京料理に必須

淡口醤油

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。素材の彩りや出汁を活かしたい料理に。塩やレモン代わりにかけても。

詳細 -

甘みをつけた地醤油

甘口醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根ざした醤油。

詳細 -

幅広く使える万能醤油

濃口醤油

一般的な醤油で流通量の8割はこれ。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産。

詳細 -

濃厚なうま味とコク

再仕込醤油

熟成期間の長い濃厚な醤油。味と香りのバランスがよく、刺身やステーキにまずお試しいただきたい。

詳細 -

濃厚さとうま味はNo.1

溜醤油

大豆を多く、仕込水を少なくし、うま味を凝縮。ハマる方はとことん好きになっていただける醤油。

詳細

醤油のつくり方

-

1

原料処理

カチカチの材料をほくほくにしたり、溶かすことで、菌が材料を醸し、美味しさに変化しやすいようにします。

詳細

詳細 -

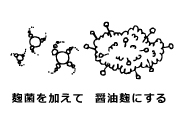

2

麹づくり

醤油づくりで一番重要視されている工程です。種麹を原材料に混ぜて、麹菌を繁殖させることで酵素を生み出します。

詳細

詳細 -

3

塩水

麹に塩水を加えて諸味をつくります。塩分濃度を高めることで雑菌から守り長い発酵熟成の時を迎えます。

詳細

詳細 -

4

諸味

ゆっくりと乳酸菌や酵母菌が大豆や小麦を醸します。どろどろの味噌のような状態で、半年~三年の時を過ごします。

詳細

詳細 -

5

圧搾・火入れ

諸味を布に入れて、圧力をかけて圧搾し、火入れとろ過をします。殺菌と香りを引き立てる火入れも技術が必要です。

詳細

詳細 -

6

完成

ビン詰めされてラベルを貼ってようやく完成。長いものだと原料処理から二~三年かけて醤油になります。

詳細

詳細