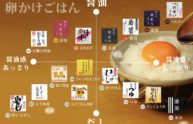

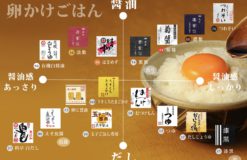

醤油の知識

ダグラス・ブルックスさんが挑む和船伝統技術の記録

小豆島の木桶づくりにダグラスさんがやってきた

小豆島で行われた木桶づくりに、ダグラス・ブルックス(Douglas Brooks)さんが参加されました。いきなり現場に飛び込んだ理由を聞くと、「和船研究家」であるといいます。さらに話を聞くと、最初に弟子入りした師匠は佐渡で「たらい舟」を作っており、その後も全国各地の和船の名匠たちに弟子入りし、技を学び続けてきたそうです。

そこで、「日本とアメリカの船づくりの違いは?」と尋ねると、

「全然違うよね。アメリカなら、伝統技術を残すために、学校、つまり専門学校をつくろうとするんだよ」。

と語ります。「ん?どういう意味?」と尋ねると、

「伝統的な技術を残したいと思えば、アメリカではその技術を体系立てて整理して、一斉に教える仕組みを整えようとすると思う。でも、日本は、技術は師匠から弟子へ直接伝えるもので、記録として残されることがほとんどなかったと思うんだ。今まではね」。

実際、ダグラスさんが各地の和船職人に弟子入りした時、誰も技術を文章や図面に記録しておらず、「見て盗め」的な伝授方法が主流だったそう。そこで彼は、写真を撮り、設計図にまとめ、さらには何冊もの書籍として英文で出版するに至っています。

でも、そんな見て盗めに慣れた師匠たちは、記録として残すことに反対したのでは?と尋ねると、彼は笑いながら

「時代がよかったんだよ」と。

ダグラスさんが弟子入りした頃、どの師匠も60代、70代と高齢。なおかつ弟子がいない状態でした。もし、師匠がリタイヤしてしまえば、その技術は完全に失われるタイミングだった訳です。

「あと10年早くても、師匠は記録を認めなかったと思うし、10年遅ければすでに引退してしまっていた。まさにちょうどよいタイミングだったんだよ」。

このやりとりが、すごく印象に残っています。そんなことを思い出しながらwebを調べていたら、ダグラスさんのwebページを発見しました。

http://www.douglasbrooksboatbuilding.com/index_j.html

醤油の知識ランキング

醤油の種類

-

素材を活かすNo.1選手

白醤油

淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。料理好きな方に高い人気。お吸い物や茶碗蒸しなどに。

詳細 -

美しき京料理に必須

淡口醤油

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。素材の彩りや出汁を活かしたい料理に。塩やレモン代わりにかけても。

詳細 -

甘みをつけた地醤油

甘口醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根ざした醤油。

詳細 -

幅広く使える万能醤油

濃口醤油

一般的な醤油で流通量の8割はこれ。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産。

詳細 -

濃厚なうま味とコク

再仕込醤油

熟成期間の長い濃厚な醤油。味と香りのバランスがよく、刺身やステーキにまずお試しいただきたい。

詳細 -

濃厚さとうま味はNo.1

溜醤油

大豆を多く、仕込水を少なくし、うま味を凝縮。ハマる方はとことん好きになっていただける醤油。

詳細

醤油のつくり方

-

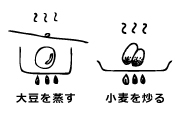

1

原料処理

カチカチの材料をほくほくにしたり、溶かすことで、菌が材料を醸し、美味しさに変化しやすいようにします。

詳細

詳細 -

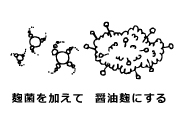

2

麹づくり

醤油づくりで一番重要視されている工程です。種麹を原材料に混ぜて、麹菌を繁殖させることで酵素を生み出します。

詳細

詳細 -

3

塩水

麹に塩水を加えて諸味をつくります。塩分濃度を高めることで雑菌から守り長い発酵熟成の時を迎えます。

詳細

詳細 -

4

諸味

ゆっくりと乳酸菌や酵母菌が大豆や小麦を醸します。どろどろの味噌のような状態で、半年~三年の時を過ごします。

詳細

詳細 -

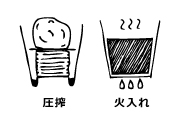

5

圧搾・火入れ

諸味を布に入れて、圧力をかけて圧搾し、火入れとろ過をします。殺菌と香りを引き立てる火入れも技術が必要です。

詳細

詳細 -

6

完成

ビン詰めされてラベルを貼ってようやく完成。長いものだと原料処理から二~三年かけて醤油になります。

詳細

詳細