醤油の知識

タイの調味料事情 その1

タンタさんとの調味料ツアー in タイ

初めまして!職人醤油入社1年目の青木です。醤油の世界に飛び込んでからまだまだ日が浅く、絶賛勉強中の22歳です。そんな私ですが9/29-9/31の3日間、タイのバンコクにて開催されたNIPPON HAKU BANGKOK 2025に参加させていただきました!

タイに行くのは人生初。そしてもちろん醤油を海外で紹介するのも初めてです。不安と緊張を抱えながら飛行機に乗りこみました。それでもイベントでは多くのお客様に予想以上の反響をいただき、ほとんどが完売。日本の醤油を海外へ広めることができたと、今は達成感でいっぱいです。

イベントが無事に終わった翌日は、現地パートナーのタンタさんがガイドとなって、現地の味を私に紹介してくれました。なんと貴重な体験!

我々の移動手段はトゥクトゥク。タンタさん、手慣れた様子でトゥクトゥクを拾ってくれ、乗ってみたかった私は大喜びです。

食卓の味を支えるブランド「ヘルシーボーイ」

まずはタンタさんと一緒に、「ヘルシーボーイ」の直営店に行ってみました。

「ヘルシーボーイ」は、タイ醤油の主要醤油ブランドで、スーパーの棚では必ず目にする存在です。そこには「ヘルシーボーイ」の定番商品であるタイ式の甘口醤油に始まり魚醤、オイスターソース、チリソース、酢、胡椒、醤油アイスクリームまで、様々な種類の調味料がありました。まさに“国民的ブランド”といえるのではないでしょうか。

醤油に関しては様々な種類のものがありましたが、大きく分けると以下のような種類がありました。「ヘルシーボーイ」の製品は「砂糖」が入っている醤油が基本で、それをベースに黒糖やナンプラーをブレンドしているような形です。

●ライトソイソース(黄色ラベル)

原材料は大豆、小麦、塩、砂糖。スーパーで最もよく見るのはこちらです。砂糖が入っていますが、他の銘柄と比べると6.3%は少量な部類です。「ライト(淡口)」とネーミングされておりますが見た目は黒みが強く、日本の淡口とは全く違います。おそらく「甘さが控えめ」という意味での「淡口」なのかもしれません。

●ブラックスウィートソイソース(緑ラベル)

こちらは大豆、小麦、塩、砂糖に黒糖がプラスされています。そのため「ブラック」と名前がついており、見た目は言わずもがな黒さが強く、トロみもありました。黒糖の味がしっかりと感じられる醤油です。

●ブラックスウィートソイソース フォーミュラ1(茶色ラベル)

こちらは砂糖と黒糖の割合がさらに多く、かなり甘くつくられているものです。原材料をみると、砂糖と黒糖は全体の50%を占めていました。想像しただけで甘いですよね。

●シーズニングソース(濃いオレンジラベル)

こちらは大豆、小麦、塩、砂糖にサバがプラスされています。甘口醤油xナンプラーという、個性的な調味料です。

●マッシュルームソース(薄いオレンジラベル)

こちらは大豆、小麦、塩、砂糖にマッシュルームエキスがプラスされています。日本でいうところの「椎茸だし醤油」のような存在でだと思われます。

その他にもいくつか異なる種類の醤油がありましたが、タンタさん曰く一般的なタイの方の過程にあるのは「ライトソイソース(黄色ラベル)」とのこと。その他の銘柄は「料理人や料理が好きな人はもっているけど、ほとんどの人はあまり使っていないと思う」と言っていました。

さらに、健康志向の方のためのオーガニック醤油、減塩醤油などもありました。次に紹介する”Neighbourmart”の店員さんは「タイの人々は不健康なんだ(笑)」と言っており、食品系の広告や雑誌では減塩を推奨している傾向があるそうです。

タイのローカル調味料専門店

次に訪れたのはタイのローカル製品を取り扱う”Neighbourmart”という調味料専門店。

タンタさんによるとバンコクでは近年、若い世代が行政と連携してお店を構えることが増えてきているそう。バンコクの中でもそういったムーブメントが盛んなエリアに”Neighbourmart”はありました。

しかし、タンタさんと現地で待ち合わせの約束をしたところ、そのお店がどこにあるのか全く分からず…。それもそのはず、タンタさんが現れたのは近くの郵便局から。そのお店は郵便局の建物の中にありました。

「このお店はここに行けば、タイの“調味料事情”が一望できる」とタンタさん。

店内のほとんど全ての商品がタイのローカル調味料に特化しており、醤油をはじめとしてナンプラーやチリソースなどが並んでいます。その他にも現地のハーブを使った化粧品や手作りアクセサリーなどの雑貨がありました。

タイの調味料事情を一望

注目すべきは店先になされていたタイの調味料についての展示です。これには驚きで、タイの調味料についての歴史や種類などがまる分かりできるようなボリュームです。

それだけでなく、どんな料理に人々がその調味料を使っているのかや、おすすめのレシピなども紹介されていました。展示方法にも様々なギミックがあり、子どもから大人までどんな人も楽しめるであろう展示です。

展示では主に、タイにおける主な調味料として醤油、魚醤、チリソースが紹介されていました。

●醤油について

やはりタイで最も使われているのは甘口醤油と紹介されていました。しかしここにある醤油はタイのローカル醤油。「ヘルシーボーイ」にあったものとは少し変わったものもありました。

それが以下の写真の2本の醤油です。店員さんに「人気の醤油はどれ?」と質問をしたところ、以下の写真の2本を紹介してくれました。この2本のベースの醤油は「昔ながらの木桶で仕込んだ木桶仕込み醤油」だそうで、タイにも木桶仕込みがあることに私は驚きました。

さらに、その原材料も不思議なんです。2つとも主な原材料は大豆と廃糖蜜、塩のみ。廃糖蜜とは、砂糖を精製するときにできるあまーいシロップのようなものです。この2本の違いは「すごく甘い」か「甘さ控えめ」かです。

写真左のものが「すごく甘い」ほうです。それもそのはず、原材料は、醤油(主原料大豆)15%、粗糖蜜85%でした。なんと85%も糖蜜が入っています。トロみがあり、かなり甘い味わいです。

写真右のものが「甘さ控えめ」のほうです。原材料は醤油(主原料大豆)94%、粗糖蜜6%で、糖蜜の使用は左に比べて少量です。日本人の我々からすると、「ほのかな甘さのあるタイ式溜醤油」といったところでしょうか。こちらは現地では「ダークソイソース」と呼ばれているそうです。

店員さんによると、これらはタイで主流な醤油ではなく、タイに住む中華系の方々が好んで中華料理に使うそうです。店員さん曰く、「すごく甘い」タイプは焼き豚などへの「つける用」で使い、「甘さ控えめ」タイプは、スープやおかゆにかけるのがオススメだそう。

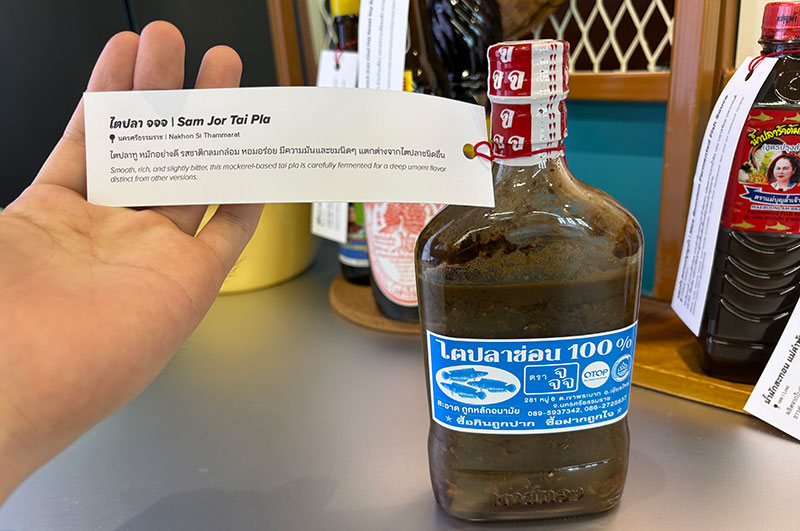

●ナンプラーについて

続いてナンプラーについてです。水の豊かさが特徴のタイでは、ナンプラーは漁業が盛んな生活様式と深く結びついています。発酵させた魚をペーストし、時にはそれに味付けをする。各地域でそのような伝統が生まれていきました。

イワシやサバなど、ベースにする魚の違いや発酵の度合いによっても味の印象がすごく異なるそう。中には魚の身が小さく残り、濁りのあるものもありました。

●チリソースについて

タイの方々はチリソースもよく使います。チリソースはタイ東部のチョンブリー沿岸のシラチャという地域が由来とのこと。シラチャのチリソースは、もともと自家製の調味料として作られ、家族のレシピが代々受け継がれてきているようです。店員さんに聞くと、こちらも中華料理に使うことが多いそう。タイではタイ式の中華料理店も多くあるので、中華料理は身近なもののようです。

地域別にも特色が

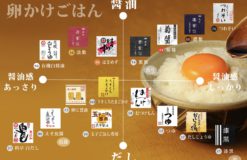

日本では九州は甘口醤油、東海地方は溜醤油など地域によって特色があります。タイの調味料においても、似たような地域別での違いがみられました。neighbourmart には「Thai Local Sauce Map」が用意されており、タイ各地のローカルブランドの分布図が一目で分かるようになっていました。

タイ北部・東北部は、ナンプラーメーカーが中心的です。タイ北部・東北部は内陸ですが、メコン川とその支流に囲まれており淡水魚が豊富に獲れるため、ナンプラーメーカーが多いようです。中部は、ジャンルが最も多様で甘口醤油、タイ式溜醤油等のこれまで紹介した種類の調味料メーカーがそろっています。そして南部・西部は椰子糖の産地で、ヤシからつくられた砂糖を使った調味料が多いそうです。店員さんは、タイ式溜醤油でも、南部・西部に行くと甘いものもあるよ、と言っていました。

そしてなんと分布図はGoogle Mapで誰でもアクセス可能。お客さんへの見せ方も最先端な感じです。

製品だけでなく文化を届けるお店

”neighbourmart”は商品&展示の説明文もタイ語と英語ですごく丁寧で分かりやすいです。店員さんにそのことを伝えると、こう返ってきました。

「ただ商品を売るだけでなく『製品を通してタイを知ってもらう』ことをコンセプトにしているんだ」

この言葉がすごく印象的で、まさに「製品だけでなく文化を届けるお店」だと感じました。様々な種類の調味料を開発し、多くのタイの方々の日常の味を支えている「ヘルシーボーイ」に対し、”Neighbourmart”の特徴はローカルブランドならではの個性とストーリー。それぞれが異なるアプローチで人々の食生活を支え、楽しませていることを実感しました。

日本の醤油の味も、タイの人々へ

タンタさんとの「タイ調味料ツアー」は、本当に驚きの連続でした。渡航前の私は「タイでは日本の醤油やぽん酢なんて知られていないだろう」と思っていました。ところが実際は、スーパーには日本製の調味料が並び、イベントに来て下さったお客様は”Shoyu”、”Ponzu”という言葉を当たり前に使う。タイにおいて醤油はすでに「日常の味」だったんです。私は驚きながらも、その味を一緒に共感できるという嬉しさ、ワクワクを感じました。

さらに、調味料専門店に足を運んだ時には、タイの食文化の多様さに圧倒されました。「タイで醤油は知られていない」などと考えていた私にとって、多種多様な味わいの醤油をつくる「ヘルシーボーイ」やタイのローカル醤油を取り扱う”Neighbourmart”といったお店では、新たな発見ばかりがありました。

入社1年目の私が書いたこのレポート、いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけたでしょうか。 醤油に触れ続けた「タイ調味料ツアー」でしたが、やはりタイの醤油の大きな特徴は「その多くが甘い」ということだと思います。しかし、日本の醤油にはタイと同じくらい甘口にも多種多様な味があり、さらには白、淡口、濃口、再仕込、溜があります。すでに醤油が「日常の味」となっているタイの方々にだからこそ、次は「甘さの先」にある日本の醤油の味を無理なく伝えていきたいです。

お読みいただき、ありがとうございました!

醤油の知識ランキング

まだデータがありません。

醤油の種類

-

素材を活かすNo.1選手

白醤油

淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。料理好きな方に高い人気。お吸い物や茶碗蒸しなどに。

詳細 -

美しき京料理に必須

淡口醤油

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。素材の彩りや出汁を活かしたい料理に。塩やレモン代わりにかけても。

詳細 -

甘みをつけた地醤油

甘口醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根ざした醤油。

詳細 -

幅広く使える万能醤油

濃口醤油

一般的な醤油で流通量の8割はこれ。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産。

詳細 -

濃厚なうま味とコク

再仕込醤油

熟成期間の長い濃厚な醤油。味と香りのバランスがよく、刺身やステーキにまずお試しいただきたい。

詳細 -

濃厚さとうま味はNo.1

溜醤油

大豆を多く、仕込水を少なくし、うま味を凝縮。ハマる方はとことん好きになっていただける醤油。

詳細

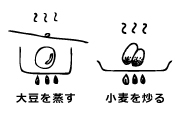

醤油のつくり方

-

1

原料処理

カチカチの材料をほくほくにしたり、溶かすことで、菌が材料を醸し、美味しさに変化しやすいようにします。

詳細

詳細 -

2

麹づくり

醤油づくりで一番重要視されている工程です。種麹を原材料に混ぜて、麹菌を繁殖させることで酵素を生み出します。

詳細

詳細 -

3

塩水

麹に塩水を加えて諸味をつくります。塩分濃度を高めることで雑菌から守り長い発酵熟成の時を迎えます。

詳細

詳細 -

4

諸味

ゆっくりと乳酸菌や酵母菌が大豆や小麦を醸します。どろどろの味噌のような状態で、半年~三年の時を過ごします。

詳細

詳細 -

5

圧搾・火入れ

諸味を布に入れて、圧力をかけて圧搾し、火入れとろ過をします。殺菌と香りを引き立てる火入れも技術が必要です。

詳細

詳細 -

6

完成

ビン詰めされてラベルを貼ってようやく完成。長いものだと原料処理から二~三年かけて醤油になります。

詳細

詳細