醤油の知識

弓削多醤油の醤遊王国祭

松屋銀座店の営業があったため、これまで醤油蔵のイベントに伺えずにいましたが、ついに3月23日(日)、埼玉県の弓削多醤油が開催する醤遊王国祭へ参加してきました。

弓削多社長による一般見学ツアーと、特別に見学させていただいた箇所についてレポートいたします。

蔵見学は百年蔵から。この百年蔵は2024年に建設され、14本の木桶が並ぶ新しい蔵です。

そして、こんなにニコニコで蔵見学ツアーをしてくださる、弓削多社長。

入ってすぐは、2023年弓削多醤油100周年を記念して、埼玉県飯能杉でつくられた30石の木桶があります。その横には、10年ほど前に小豆島のヤマロク醤油で初めてつくられた20石の木桶があり、この2つの木桶だけでも8年以上の差があります。

奥には、茨城県の佐藤醤油さんから譲り受けた30石・40石の木桶があり、これらは30年以上使われていませんでした。

中に何も入っていない状態(水分のない状態)が長いと、木材が収縮して箍が緩んでしまうため、鉄箍で補強されています。

当初は問題なく使えていましたが、時間の経過とともに漏れがひどくなり、3枚だけ側板を交換して補修された木桶もありました。

蔵に設置されているので木桶を外に出すことはできません。その場で3枚の側板だけを交換したそうです。本当に素晴らしい木桶職人の技ですね。

30石の木桶の中に1つだけ新しい木桶がありました。以前この場所にあった木桶は漏れが激しく使用できなくなったため、2024年の12月に急遽つくられたもの。床も周りの木桶も既に設置されている状態だったため、完成した木桶を運び入れることができません。そのため、狭い蔵の中で以前と同じサイズの木桶を一から組み立てるという驚くべき作業が行われました。上部から竹箍をはめることももちろんできないため、鉄箍で締め付けられています。

その新しい木桶の状態を、弓削多社長と福島の木桶職人・伊藤さんが確認していました。

そして伊藤さんが鉄箍をギコギコと締め直し始めました。

新しい木桶は木材が乾燥して箍が緩みやすいそうです。もろみが入っている下部は水分があるため緩みにくいのですが、もろみが入っていない部分もある上部は特に緩みやすい状態とのこと。

この木桶は12月の製作後、2月に一度締め直しましたが、さらに緩みが出たため3月にも締め直しを行っています。

ビニールテープの黒い部分は12月に巻かれています。ナットとビニールテープの間のこの部分が緩んだと分かります。ただし、側板1枚の収縮はわずか数ミリ程度とのことです。

続いて、タイミング良く醤油搾りの見学ができました。

ノズルからドロドロともろみが出てくるのを平らにのばし、瀘布(ろふ)の中に包みます。この作業は1日に225枚、一人の方が行います。

225枚積み重なると、もろみの重みで自然に醤油が垂れてきます。これを「自然だれ」と呼びます。弓削多醤油は、自然だれの後、移動をしてさらに上から圧力をかけて搾ります。もろみの8割が醤油となり、残りの2割は搾り粕に。丸大豆は搾った際に大豆の油が上部に浮いてくるため、これを取り除きます。こうしてできたものが「生揚醤油」です。通常の醤油はこの後、火入れと濾過をして瓶詰めされます。

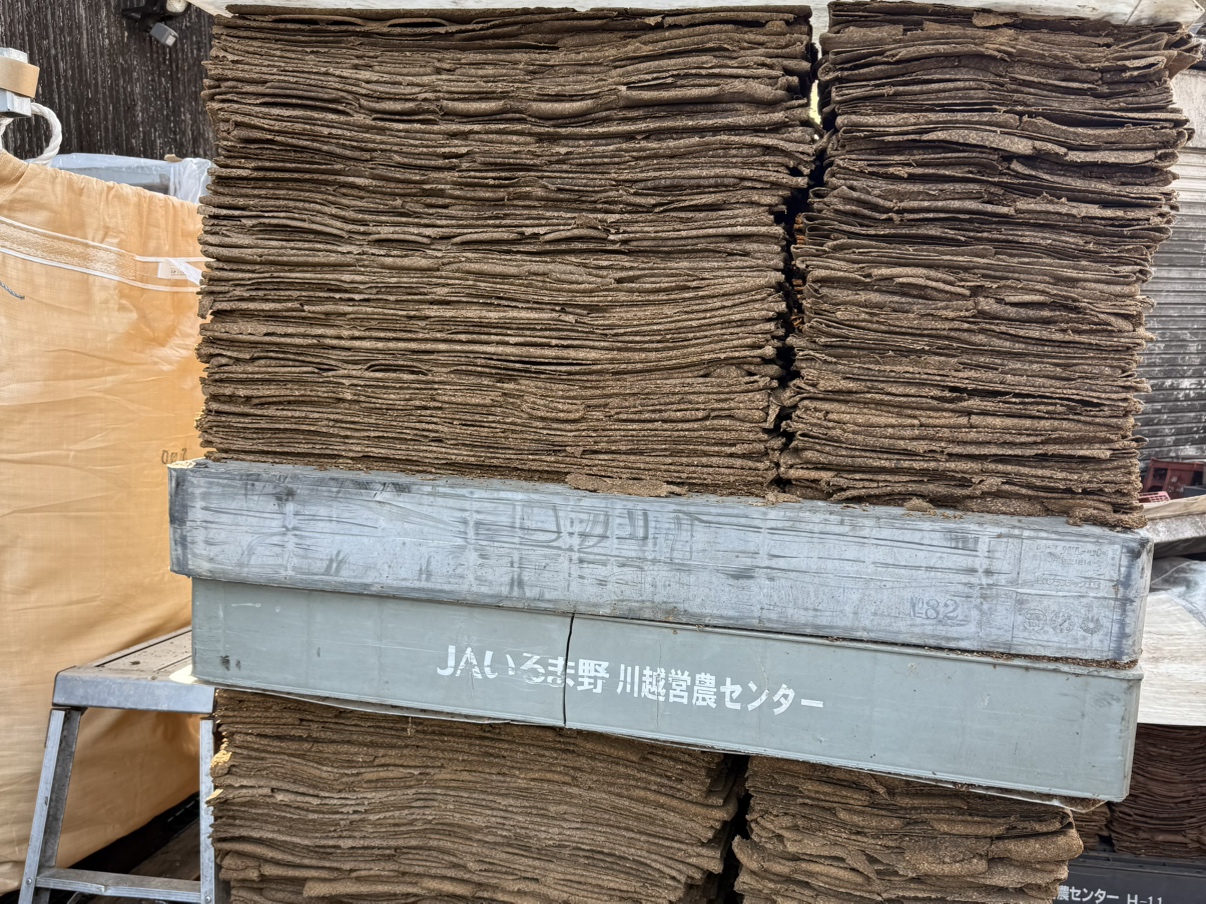

外には搾り粕の山がありました。この搾り粕は北海道の牧場で牛の餌として使われています。

少し味見をさせてもらいましたが、弓削多醤油の搾り粕はカッチカチにはなっていなく、ほろっとしていました。醤油と言われれば醤油味ですが、何も説明なしに食べたら醤油だとは答えられないかもしれません。

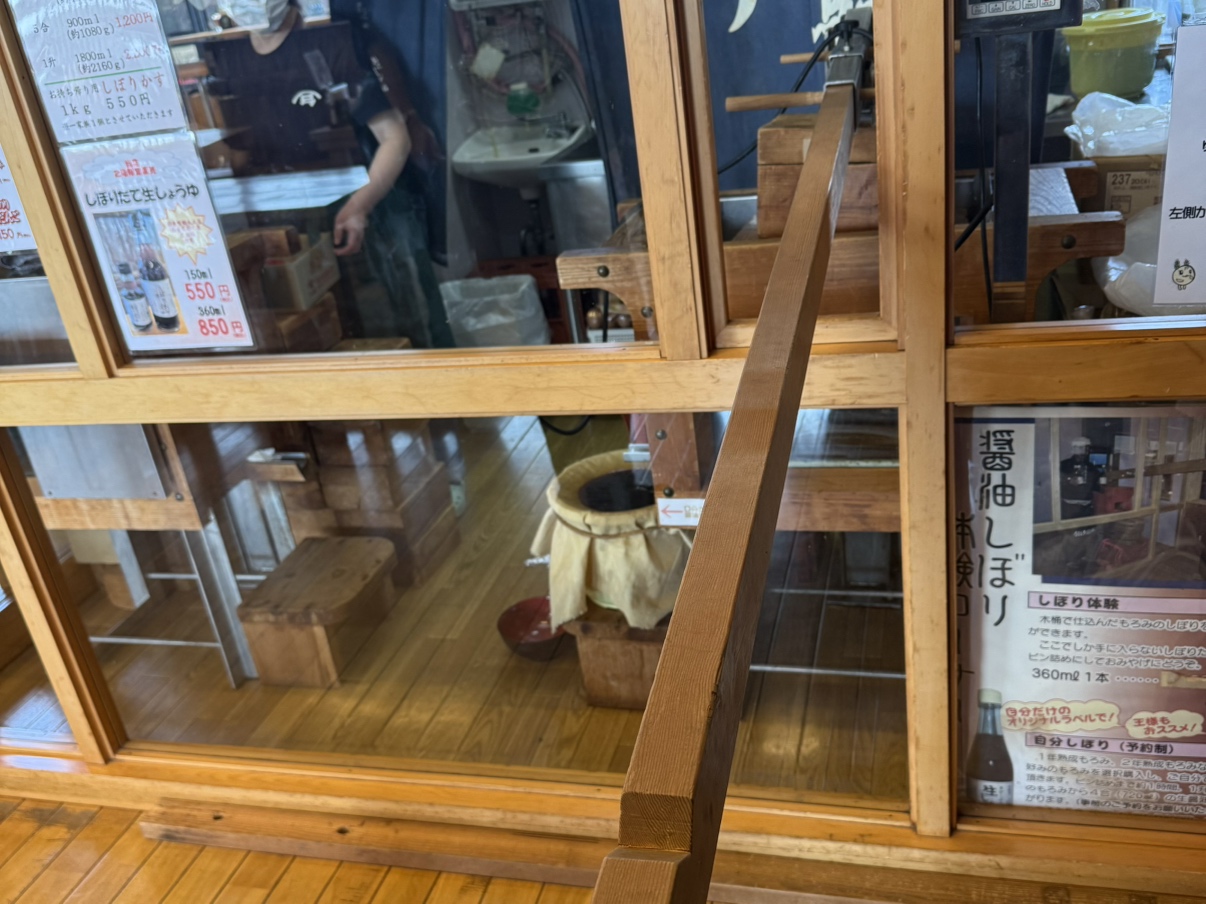

続いて、有機蔵の見学へ。醤遊王国の2階のお食事処から蔵の様子を見学できるようになっており、2階へ上がる階段の途中にあるガラスの窓からは、木桶がちょうど見えるんです。窓の反射で見えづらい場合は、スマートフォンをガラスに密着させて撮影すると、クリアな写真が撮れますよ。

2階にある説明は、木桶ごとに原材料と仕込んだ時期も記載されていて、ライトも設置されているためもろみの違いが分かりやすくなっています。

見学の締めくくりは、醤油しぼり体験です。

ここで搾られたばかりの、火入も濾過もしていないしぼりたて生しょうゆの味見ができ、さらにお土産までいただけます。

ぜひみなさまも醤油蔵の見学へ行ってみてください。この日も、お子様連れの方から大人まで様々な方々が見学に訪れていました。

普段何気なく使っている醤油が、実はこれほど丁寧な工程を経てつくられていることを知れば、きっと驚かれることでしょう。

醤油工場見学

2階のお食事処で釜玉うどんをいただきました。かける醤油はもちろん、しぼりたて生しょうゆ!!その香り豊かな風味は格別でした。

お食事メニューには他にも卵かけご飯やつくね丼があり、醤油ソフトクリームや醤油プリン、醤油だんごなどのスイーツもあります。

入口外には木桶休憩所があります。明治から使われていた本物の木桶の中に入れるようになっているのですが、ぜひこの木桶の外側をご覧ください。

長い年月を経て乾燥したこともあり、本物の木桶だからこそ竹釘が見えていました。現役で仕込みに使われている木桶ではこの様子を見ることはできないため、大変貴重です。この木桶をみると、本当に木桶は接着剤や鉄釘を一切使わずに、木材と竹だけで作られていることが分かります。

入口をつくったことで竹箍の断面も見ることができます。この昔の木桶は、芯は竹ではなく木が使われていたようです。

箍に鉄釘が見えますが、これは休憩所用にカットした際に箍がバラバラになるのを防ぐためのものです。

わたしが初めて弓削多醤油を見学したのは、働き始めて間もない醤油1年生の頃でした。その時に深く印象に残り、再び見学したいと思っていた場所があり、醤油10年生となった今、特別にタンクの醤油も見学させていただきました。

弓削多醤油では、木桶仕込醤油と共にタンク仕込みの醤油も製造しています。一般向けの商品もありますが、製品の多くはぽん酢や焼き肉のたれなどの加工品や業務用として使用されているそうです。

タンクの醤油は温水で温めることができ、発酵をコントロールできます。

このタンクは容量24000ℓ、高さは4mもあります。一般的な木桶は20石(約3600ℓ)や30石(約5400ℓ)が主流で、大きくても60石(約10000ℓ)なので、タンクは木桶の何倍もの量を一度に仕込むことができます。外には大きなタンクも設置されていて、ここで更に発酵や保存をしたりするそうです。

木桶仕込みは自然の温度変化に応じて発酵が進み、住み着く微生物も毎年少しづつ変化します。仕込みの年ごとに微妙に味わいが異なり、その蔵独自の味わいを楽しめます。このように、昔ながらの伝統的な製法でつくられる醤油は、手間も時間もかかることから、今とても注目を集めています。

しかし、醤油づくりの工程自体ががすごいとわたしは思うのです。弓削多醤油の場合、タンクで仕込まれる醤油も、丸大豆を蒸し小麦を炒るところから始まり、麹づくりも搾る工程も同じ手法です。タンクは木桶の何倍もの容量があるため、その分麹づくりも搾り作業も時間がかかります。そして常に安定した品質を目指せます。

「伝統的な木桶はよいもので、大量生産のタンクは悪いもの」という考えにとらわれずに、醤油選びをしていただきたいと思います。

-

毛利 綾子

毛利 綾子

職人醤油スタッフ

醤油の知識ランキング

まだデータがありません。

醤油の種類

-

素材を活かすNo.1選手

白醤油

淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。料理好きな方に高い人気。お吸い物や茶碗蒸しなどに。

詳細 -

美しき京料理に必須

淡口醤油

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。素材の彩りや出汁を活かしたい料理に。塩やレモン代わりにかけても。

詳細 -

甘みをつけた地醤油

甘口醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根ざした醤油。

詳細 -

幅広く使える万能醤油

濃口醤油

一般的な醤油で流通量の8割はこれ。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産。

詳細 -

濃厚なうま味とコク

再仕込醤油

熟成期間の長い濃厚な醤油。味と香りのバランスがよく、刺身やステーキにまずお試しいただきたい。

詳細 -

濃厚さとうま味はNo.1

溜醤油

大豆を多く、仕込水を少なくし、うま味を凝縮。ハマる方はとことん好きになっていただける醤油。

詳細

醤油のつくり方

-

1

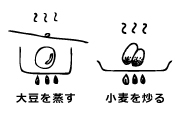

原料処理

カチカチの材料をほくほくにしたり、溶かすことで、菌が材料を醸し、美味しさに変化しやすいようにします。

詳細

詳細 -

2

麹づくり

醤油づくりで一番重要視されている工程です。種麹を原材料に混ぜて、麹菌を繁殖させることで酵素を生み出します。

詳細

詳細 -

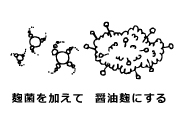

3

塩水

麹に塩水を加えて諸味をつくります。塩分濃度を高めることで雑菌から守り長い発酵熟成の時を迎えます。

詳細

詳細 -

4

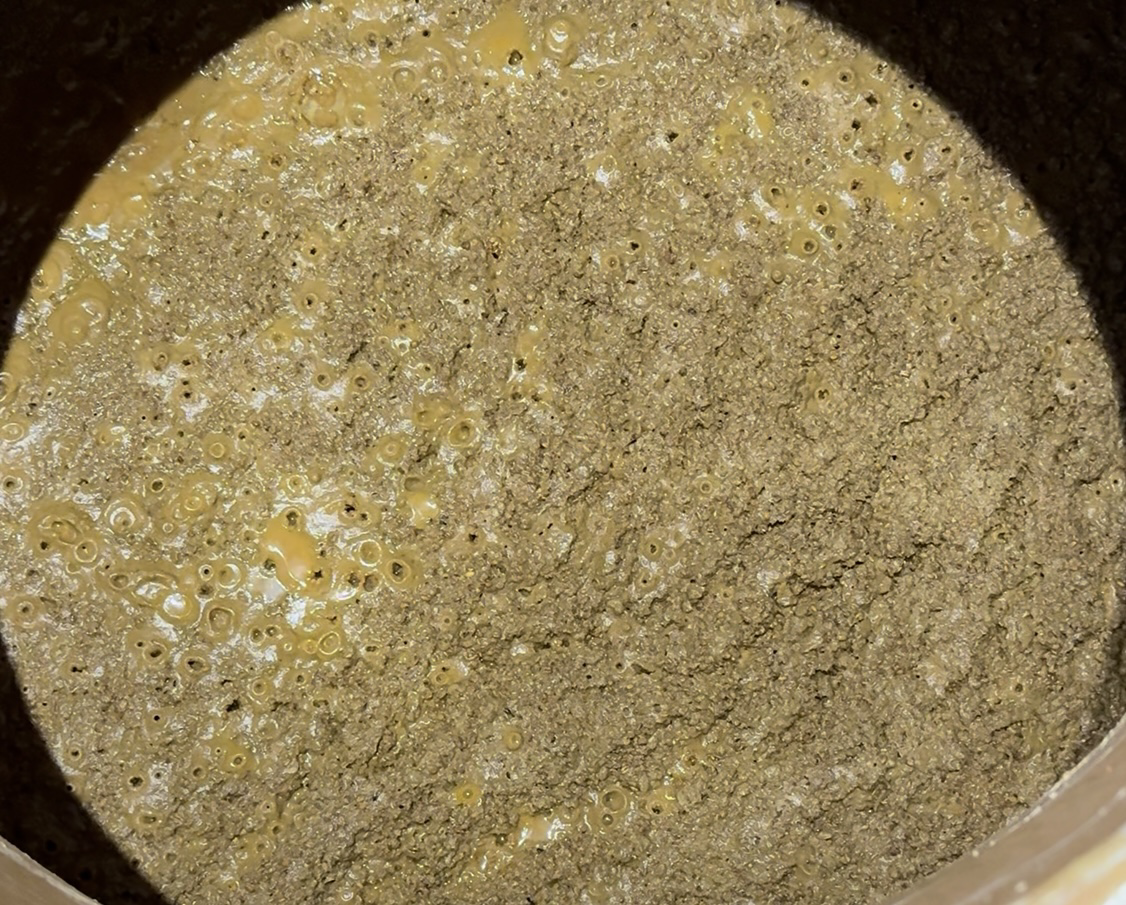

諸味

ゆっくりと乳酸菌や酵母菌が大豆や小麦を醸します。どろどろの味噌のような状態で、半年~三年の時を過ごします。

詳細

詳細 -

5

圧搾・火入れ

諸味を布に入れて、圧力をかけて圧搾し、火入れとろ過をします。殺菌と香りを引き立てる火入れも技術が必要です。

詳細

詳細 -

6

完成

ビン詰めされてラベルを貼ってようやく完成。長いものだと原料処理から二~三年かけて醤油になります。

詳細

詳細